Die Refah-Partei, Europa und das Bild der Türkei im Jahr 1998. Die verlorene Stunde: Was Europa übersah, als die Türkei sich verteidigte

von Birol Kilic, Analysen und Beobachtungen aus Wien, 25.09.2025

Als das türkische Verfassungsgericht 1998 die islamistische Refah-Partei verbot, reagierte die europäische Presse mit Skepsis und Irritation. Doch hinter dieser Reaktion verbarg sich mehr als bloßes Unverständnis – sie offenbarte ein tieferes Bild davon, wie Europa die Türkei sah: als ewigen Grenzfall zwischen Bedeutung und Belästigung.

Man kann mit Recht sagen: Eine einzige Zeitungsseite vermag mehr zu offenbaren als ein tausendseitiges Buch. Denn sie spricht nicht nur durch Worte, sondern durch Zeit, Kontext und die stillen Zwischenräume des Gedruckten. Hier liegt eine solche Seite vor mir – ein Dokument aus meinem persönlichen Archiv, erschienen am 18. Januar 1998.( Kronen Zeitung. Seit nunmehr 27 Jahren bewahre ich sie auf, nicht aus Nostalgie, sondern weil sie mich bis heute bewegt, herausfordert und erinnert.

Ein Urteil, das mehr als Recht sprach

Ein Urteil, das mehr als Recht sprach

Am 18. Januar 1998 berichtete die Kronen Zeitung über das Verbot der Refah-Partei durch das türkische Verfassungsgericht. Die Partei, deren ideologisches Fundament auf der politischen Instrumentalisierung des Islam beruhte, wurde als Bedrohung für die laizistische Ordnung der Republik gewertet. Doch die Reaktion westlicher Medien war nicht von juristischer Präzision oder historischer Empathie geprägt, sondern von einer Mischung aus Skepsis, Überlegenheit und geopolitischer Distanz.

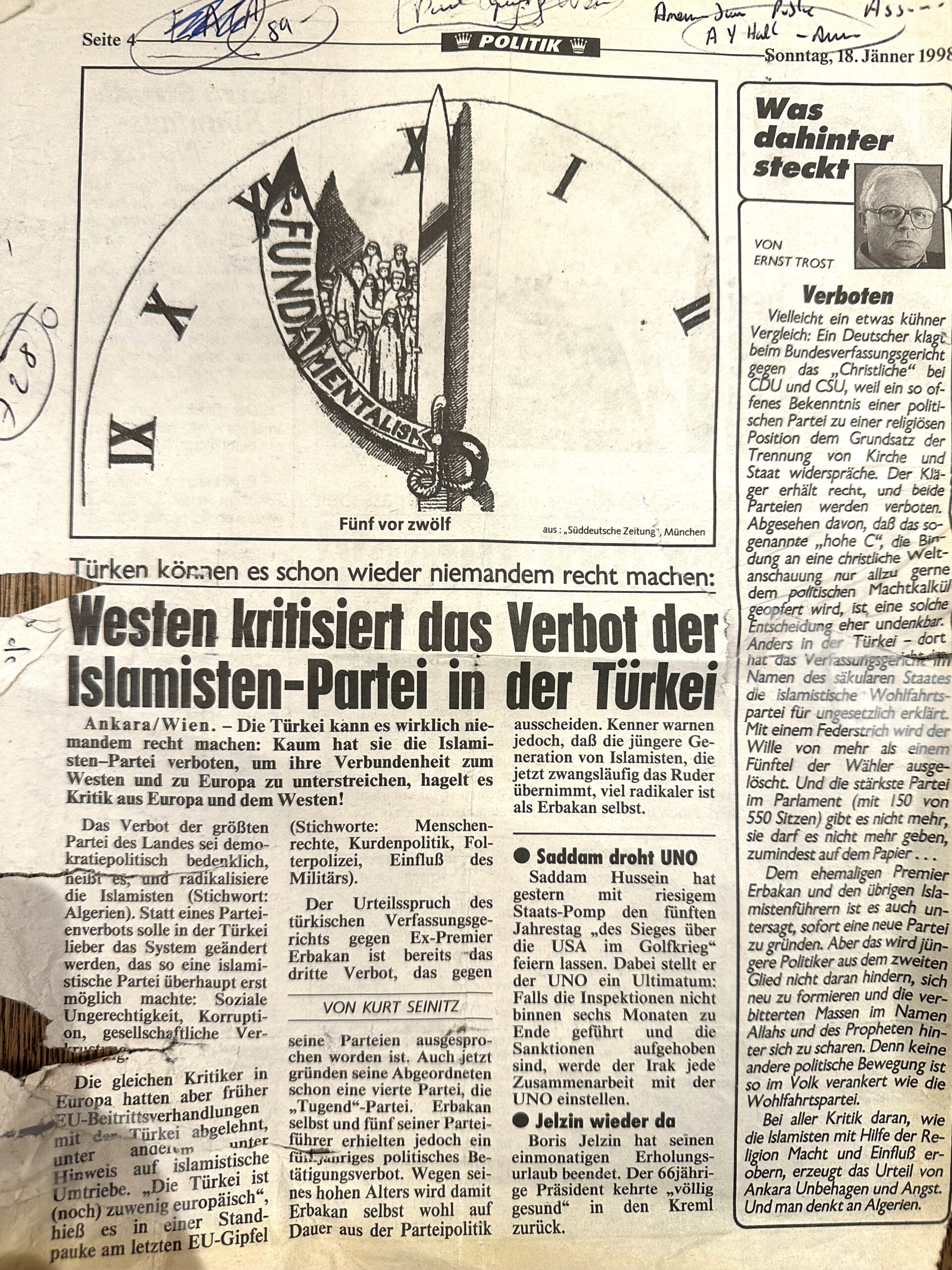

Die Karikatur als Zeitzeichen

Begleitet wurde der Artikel von einer Karikatur, ursprünglich aus der Süddeutschen Zeitung: eine Uhr, die auf „Fünf vor zwölf“ steht – ein Symbol für drohende Gefahr. In die Uhr sind ein Schwert und eine Feder integriert, darüber das Wort „Fundamentalismus“. Die Botschaft scheint klar: Die Türkei stehe am Rand des religiösen Umsturzes. Doch diese Warnung war weniger eine Verteidigung der Laizität als eine Projektion westlicher Ängste – auf ein Land, das sich gerade durch ein höchstrichterliches Urteil gegen eben jenen Fundamentalismus zu behaupten versuchte.

Europa zwischen Nähe und Nachlässigkeit

Die Kommentare von Kurt Seinitz und Ernst Trost in derselben Ausgabe spiegeln die damalige Haltung wider: Seinitz schrieb, die Türkei könne es „niemandem recht machen“, und Trost verglich das Verbot der Refah-Partei mit einem hypothetischen Verbot der CDU oder CSU. Beide Aussagen wirken aus heutiger Sicht verkürzt – doch sie waren Ausdruck eines Denkens, das die Türkei nicht als gleichwertigen Partner, sondern als ewigen Problemfall betrachtete. Vielleicht wollte man sich gar nicht tiefer mit ihr befassen. Vielleicht war die Vorstellung einer schwachen, orientierungslosen Türkei für viele in Europa beruhigend – ein moralischer Spiegel, der die eigene Nachkriegserhebung glänzen ließ.

Die historische Tiefenschärfe fehlt

Man darf nicht vergessen: 1998 ( Krone-Zeitungsbericht) lagen zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und jenem Urteil gerade einmal 53 Jahre. Österreich und Deutschland hatten sich aus Trümmern neu erfunden, während die Türkei – obwohl nicht direkt am Krieg beteiligt – durch ihre Nähe zu den Mittelmächten im Ersten Weltkrieg und ihre eigene Befreiungsgeschichte eine ganz andere Last trug. Die Republik Türkei war aus einem antikolonialen Widerstand entstanden, nicht aus alliierter Teilung. Sie hatte keine Marshallhilfe, sondern Misstrauen geerbt. Sie wurde nicht als gleichwertiger Nachbar gesehen, sondern als geopolitischer Puffer – zwischen Hoffnung und Hemmung.

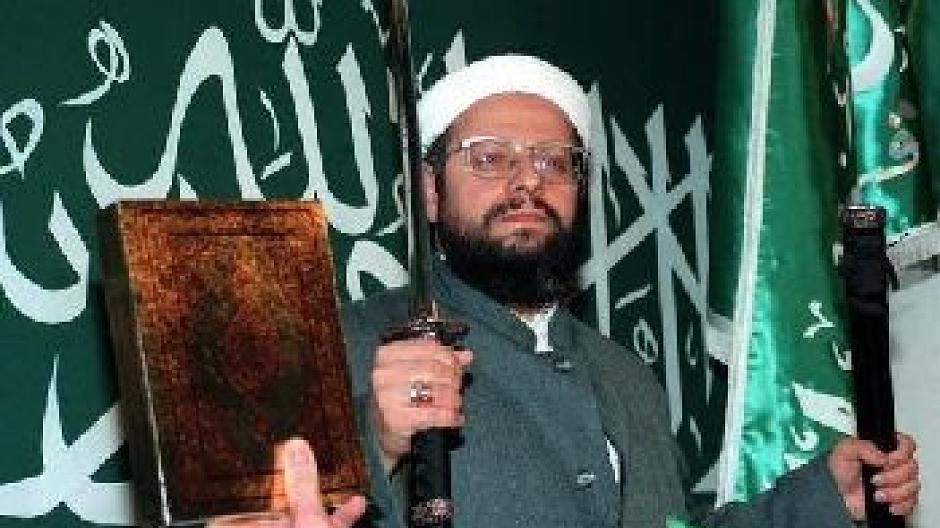

Ein blinder Fleck in Köln: Der Kalifatstaat wurde in Köln gegründet und von den deutschen Behörden sechs Jahre lang geduldet.

Bereits in den 1980er Jahren etablierte sich in Köln unter der Führung von Metin Kaplan eine Organisation, die sich offen „Kalifatstaat“ nannte – eine Struktur, die in der Türkei strafrechtlich verfolgt wurde, in Deutschland jedoch unter dem Schutz der Religionsfreiheit bestehen konnte. Die Gruppe propagierte die Abschaffung der säkularen Ordnung und führte paramilitärische Übungen mit Holzwaffen durch. Trotz Interpol-Fahndungen und wiederholter Warnungen der türkischen Regierung reagierten deutsche Behörden mit auffallender Zurückhaltung.

Diese Duldung war kein Einzelfall, sondern Ausdruck einer tieferliegenden europäischen Ambivalenz gegenüber islamistischen Strukturen. Während die Türkei versuchte, ihre laizistische Republik zu verteidigen, fanden in Europa jene Kräfte Schutz, die diese Ordnung untergraben wollten. Die Kaplancı-Bewegung in Köln steht exemplarisch für eine Zeit, in der ideologische Blindheit und sicherheitspolitische Passivität einander bedingten.

Der Begriff „Kalifatstaat Deutschland“ bezeichnet die islamistische Bewegung unter Metin Kaplan, der sich selbst als „Kalif von Köln“ ausgab. Die Organisation wurde 1994 offiziell ausgerufen, mit Köln als ideologischem Zentrum. Trotz Protesten der damals noch halbwegs säkular orientierten Türkei blieb sie bis 2001 unbehelligt – erst nach konkreten Gewaltaufrufen und strafrechtlich relevanten Vorfällen erfolgte das Verbot.

Der sunnitische Kurde aus der Türkei wurde im Jahr 2000 wegen öffentlicher Aufforderung zum Mord verurteilt und später abgeschoben. Sein Ziel war die Errichtung eines islamischen „Staates im Staat“, der die säkulare Ordnung durch religiös-politische Strukturen ersetzen sollte. Eine völkerrechtliche oder staatsrechtliche Anerkennung blieb dem „Kalifatstaat“ verwehrt.

Die jahrelange Tolerierung dieser Bewegung – trotz ihrer extremistischen Ausrichtung und internationaler Fahndung – beleuchtet die damalige Zurückhaltung deutscher Sicherheitsbehörden gegenüber islamistischen Parallelstrukturen. Köln wurde so zum Symbol für die ideologische Verlagerung des politischen Islam nach Europa – nicht durch offene Unterstützung, sondern durch institutionelles Schweigen und strategisches Wegsehen.

Der sogenannte „Kalifatstaat“ entstand 1994 aus dem „Islamischen Bundesstaat Anatolien“ (Anadolu Federe İslam Devleti, AFİD), einer Struktur, die zuvor unter dem Namen Verband Islamischer Vereine und Gemeinden (İCCB) in Deutschland aktiv war. Diese Organisation hatte sich bereits 1984 von der islamistischen Bewegung Millî Görüş abgespalten und verfolgte fortan eine radikalere Linie.

Mit der Ausrufung des Kalifatstaates erhob sich der Verbandsführer zum „Kalifen“ – zum geistlichen und weltlichen Oberhaupt aller Muslime weltweit. Die Organisation verstand sich fortan als „Hilafet Devleti“, auch wenn sie vereinsrechtlich weiterhin unter dem alten Namen firmierte.

An der Spitze stand zunächst Cemaleddin Kaplan, der in deutschen Medien als „Chomeini von Köln“ bekannt wurde. Türkische Presseorgane bezeichneten ihn als „kara ses“ – die „schwarze Stimme“ –, ein Ausdruck für seine ideologisch aufgeladene und polarisierende Rhetorik.

Die Dialektik von Demokratie und Laizität

Was die europäische Kritik am Refah-Verbot übersah, war die komplexe Dialektik zwischen Demokratie und Laizität in der Türkei. Die Sorge um „Pluralismus“ war berechtigt – doch sie verwechselte ideologische Vielfalt mit der Aushöhlung republikanischer Prinzipien. Die Refah-Partei war kein konservatives Pendant zur CDU, sondern ein Projekt, das die Trennung von Religion und Staat aktiv bekämpfte. Dass Europa dies nicht erkannte, war weniger Ignoranz als eine Form der historischen Kurzsichtigkeit.

Heute, im Rückblick!Post-Laizismus und geopolitische Heuchelei

Heute, unter der Regierung der AKP und ihrer Koalitionspartner, ist die Türkei in eine Phase eingetreten, die viele als post-laizistisch bezeichnen. Die Gewaltenteilung ist geschwächt, die Justiz politisiert, und das Land exportiert nicht nur unterdrückte Journalisten und verarmte Fachkräfte, sondern auch mafiöse Strukturen, Drogenhandel und ideologische Netzwerke. Doch diese Entwicklung ist nicht allein dem türkischen Staat anzulasten. Auch die westlichen Mächte – allen voran die USA und die EU – haben durch ihre Interventionen in Syrien und Afghanistan zur Destabilisierung beigetragen.

Die jüngsten Skandale – etwa die Einladung eines international gesuchten HTS-Kommandanten zur UN-Versammlung in New York – zeigen, wie weit die Heuchelei reicht. Ein Mann, der auf Terrorfahndungslisten mit 10 Millionen Dollar gesucht wird, erhält ein dreitägiges US-Visum und spricht vor der Weltöffentlichkeit. Seine Akte wird von der UN-Website gelöscht. Und dieser Mann soll nun als Retter Syriens gelten – trotz seiner Rolle bei Massakern an Drusen, arabischen Aleviten und Christen?

Die alte wertebasierte EU existiert nicht mehr.

Die Europäische Union, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg als Wertegemeinschaft entstand, existiert in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr. Der ethische Gründungsgeist – geprägt von Laizismus, Rechtsstaatlichkeit und demokratischer Solidarität – wurde über Jahrzehnte durch geopolitische Interessen, doppelte Standards und eine technokratische Verwaltung erodiert. Die Türkei, einst als strategischer Partner betrachtet, wurde nie wirklich ernst genommen – oft als moralischer Gegenpol instrumentalisiert. Während die Türkei 1998 ihre laizistische Ordnung verteidigte, tolerierte Europa islamistische Strukturen unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit. Heute steht „Fünf vor zwölf“ nicht nur für Ankara, sondern auch für Brüssel, Berlin und Wien. Die Frage lautet: Wer hat wirklich die Zeit verschlafen – und warum. Die Europäische Union, wie sie einst als ethische Wertegemeinschaft gedacht war, ist heute nur noch ein Schatten ihrer selbst. Leider!

Fünf vor zwölf – für wen bitte?

Man kann die Verantwortung nicht allein der Milli-Görüş-Bewegung, der İhvan-Struktur oder der AKP zuschieben. Die westlichen Regierungen und ihre sicherheitspolitischen Apparate waren nie wirklich ehrlich im Umgang mit diesen Bewegungen. Sie handelten stets doppelmoralisch – damals wie heute. In allen Punkten. Was gefehlt hat, war eine frühzeitige, offene Kritik, eine wertebasierte Diskussion, klare gesetzliche Rahmen und eine politische Sprache, die nicht aus taktischem Schweigen, sondern aus demokratischer Überzeugung geboren wird. Europa hat diese Chance verpasst.

Wir stehen seit über 35 Jahren als Zeugen, als Warner, als Aufklärer – nicht als bezahlte Experten, nicht als Projektnehmer, nicht als Nutznießer eines sicherheitspolitischen Marktes, der heute unter dem Etikett „Terrorismusforschung“ oder „Islamwissenschaft“ Millionen aus Staats- und EU-Kassen verteilt. Wir haben nie finanzielle oder politische Vorteile erwartet. Wir distanzieren uns von solchen Beziehungen – gestern wie heute. Unsere Haltung ist klar: Wir sprechen als überzeugte, widerstandsfähige Demokraten, die an die freiheitlich-säkulare Grundordnung glauben und sie verteidigen wollen.

Deshalb müssen wir heute erneut fragen: „Fünf vor zwölf“ – aber für wen bitte?

Die Karikatur von 1998 wirkt heute wie ein Echo aus einer Zeit, in der die Türkei noch versuchte, sich gegen den politischen Islam zu behaupten. Die westliche Kritik war damals kein Ausdruck von Sorge um Demokratie, sondern das Resultat eines Blicks, der die Türkei nie ganz ernst nahm. Vielleicht war es einfacher, sie als ewigen Grenzfall zu betrachten – als moralisches Gegenbild, das die eigene Nachkriegserhebung glänzen ließ.

Heute steht „Fünf vor zwölf“ nicht mehr nur für Ankara. Es steht auch für Brüssel, Berlin und Wien. Für eine europäische Öffentlichkeit, die lange verdrängte, was sie selbst miterschaffen hat. Man erntet, was man sät – und manchmal auch das, was man jahrzehntelang zu übersehen versuchte.