Wien, 4..08 2025, Türkische Allgemeine

Im Jahr 2000 hat der PONS-Verlag das „Illustrierte Türkisch-Deutsche Wörterbuch“ für 30 Euro herausgebracht. Es soll Deutschsprachigen das Türkischlernen mit Bildern ermöglichen, vermittelt jedoch ein falsches Bild von der modernen Türkei, verzerrt die Realität und bestätigt westliche Klischees. De facto werden dadurch krankhafte Vorurteile zementiert. Dies sind die leisesten Kritiken gegenüber dem Buch, über die wir hier berichten werden.

Reaktionen – spät, aber doch

Als Reaktion darauf wurde ein Brief an den Verlag geschickt, dessen Inhalt die Türkische Allgemeine ihren Lesern unten zugänglich macht. Ein in Wien promovierender türkischer Staatsbürger hat sich besorgt über das im Jahr 2020 erschienene „Illustrierte Türkisch-Deutsche Wörterbuch“ des PONS-Verlags geäußert und einen Protestbrief an den Verlag gesandt.

Ein türkischer Student griff während seiner Bemühungen, die deutsche Sprache zu lernen, auf das Werk zurück. Er stellte jedoch fest, dass die Bilder aus einer einseitigen und voreingenommenen Perspektive der türkischen Gesellschaft ausgewählt worden waren und Vorurteile verstärken. Der Student beschloss, einen Brief zu schreiben, um seine Bedenken zum Ausdruck zu bringen. In seinem Brief betonte er, dass die Bilder die kulturelle Vielfalt und den Modernisierungsprozess der Türkei nicht ausreichend widerspiegelten.

Hier ist der Brief

Hier ist der aufsehenerregende Brief, den die in Wien lebende türkische Doktorandin in englischer Sprache an den PONS-Verlag bezüglich des „Illustrierten Türkisch-Deutschen Wörterbuchs“ geschrieben hat.

An den PONS Verlag

Sehr geehrte Damen und Herren der PONS-Verlagsleitung,

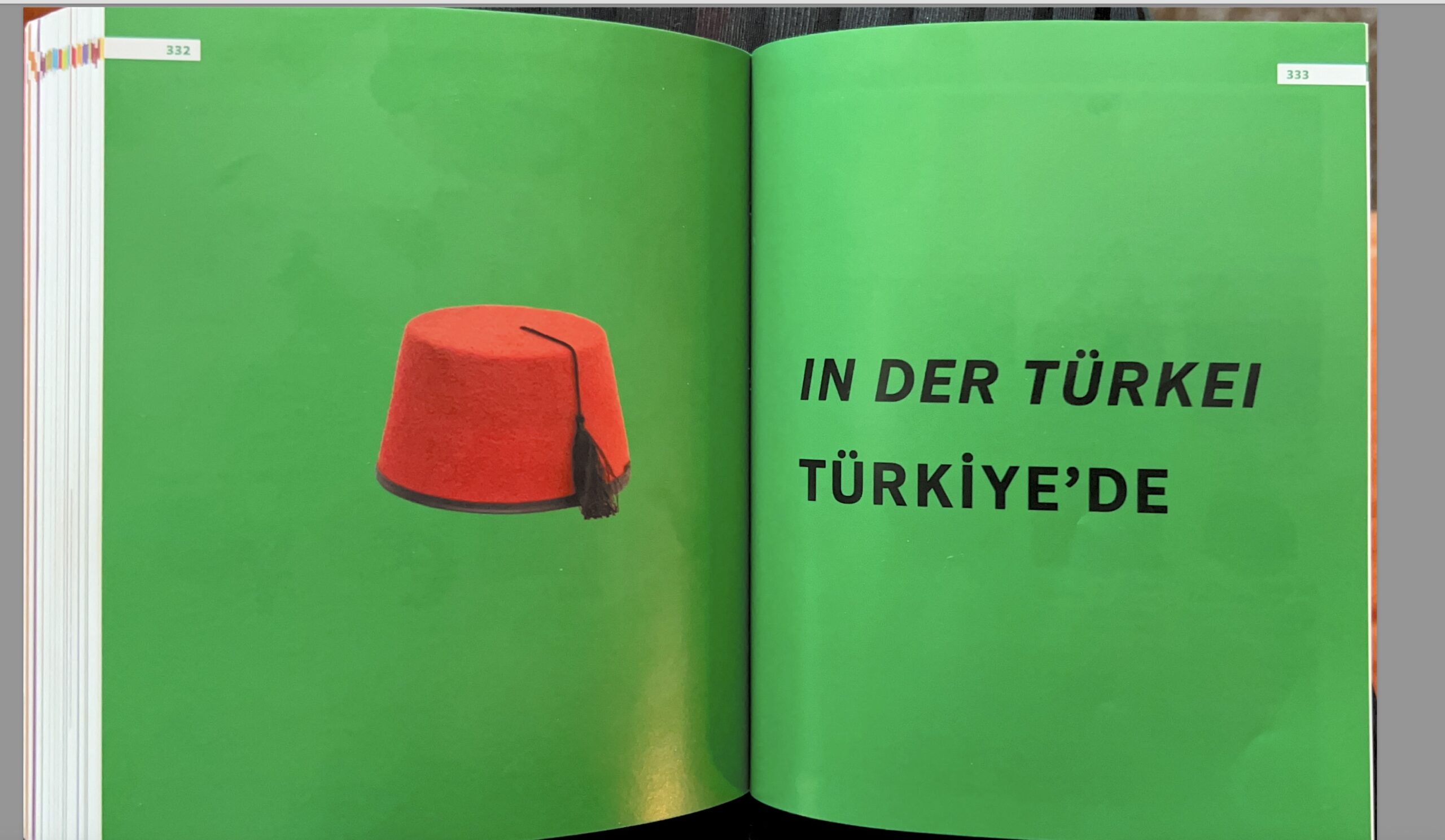

zunächst möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich Ihnen mit großer Enttäuschung schreibe. Ich habe heute das Türkisch-Deutsch-Wörterbuch Ihres Verlags gekauft und festgestellt, dass die Bilder im Abschnitt „In der Türkei“, die unsere Kultur repräsentieren sollen, äußerst einseitig sind. Sie bestehen meist aus orientalistischen Klischees bzw. decken kolonialistische Klischees auf und haben nichts mit der Realität in der modernen Türkei zu tun.

Der Versuch, die türkische Kultur auf der ersten Seite direkt über religiöse Elemente (Prediger, Imam, Gebet, Moschee, Gebetsteppich, Takunya (Holzschuhe) usw.) bzw. Bauchtanz zu erklären, zeugt von einer äußerst falschen und kolonialistischen Sichtweise. Außerdem ist die Aufnahme des Begriffs „başlık parası – Brautgeld“ für mich als in der Türkei Geborenen und Aufgewachsenen völlig neu.

Ich finde es bedauerlich, dass Sie die türkische Kultur in einem Land, in dem Millionen von Türken leben, so fremd und falsch darstellen. Durch die Verwendung von Elementen wie Fes, Brautpreis, „beşi bir yerde”, religiösen Symbolen und Bauchtänzerinnen werden nicht nur negative Stereotype über Türken verstärkt, sondern es entsteht auch eine Wahrnehmung, die den säkularen Kampf und die Realität in der Türkei untergräbt.

Als junge türkische Akademikerin und Frau möchte ich dieses Problem ansprechen, da die Beispiele in Ihrer Publikation mit dem Verständnis des politischen Islams in der Türkei in Verbindung gebracht werden können. Meine Aussage, dass Sprache eine politische Haltung darstellt, rührt daher, dass Ihre Darstellung als Herausgeber eine Perspektive erkennen lässt, die den demokratischen Kampf der Menschen in der Türkei, ihre Teilnahme an Protesten gegen den politischen Islam sowie unseren Einsatz zur Verteidigung der säkularen Werte und die vielfältige, freheitlich demokratische Grundhaltung unserer Verfassung ignoriert. Problematisch ist auch, dass die von Ihnen gewählte Sprache und die verwendeten Bilder ausschließlich religiöse („eine ganze Seite über die Türkei mit religiösen Elementen“) und patriarchale („Brautgeld“, „Bridegeld“, „Bauchtänzerin“, „Heiratsthema“) Inhalte enthalten. Dies trägt zur Objektivierung türkischer Frauen bei. Ich danke Ihnen, dass Sie meine Anmerkung ernst genommen haben, und freue mich auf Ihre nächste Publikation.

Schließlich ist Sprache eine dynamische Realität. Wenn Sie sich auf einen Zeitraum vor 150 Jahren beziehen, mögen die von Ihnen erwähnten kulturellen Elemente vielleicht Sinn ergeben. Auch Deutschland ist erst seit ca. 80 bis 150 Jahren so. Als Übersetzerin hoffe ich jedoch, dass Sie die aktuellen Dynamiken der Sprache berücksichtigen und sich in Ihren zukünftigen Veröffentlichungen der politischen Dimension der Sprache sowie der Stereotype, mit denen Nationen zu kämpfen haben, bewusst sind.

So endete der Protestbrief, den wir erhalten haben.

Was sagen aber die Experten in Wien dazu?

Der PONS-Verlag hat mit seinem „Illustrierten Türkisch-Deutschen Wörterbuch“ für 30 Euro für ordentlich Aufsehen gesorgt. Aber was sagen die Kultur-Experten dazu?

Die Experten sagen, dass die Bilder im PONS-Buch die Modernisierung der Türkei und das moderne Leben der türkischen Frauen ignorieren. Stattdessen spiegelten sie eine ziemlich herablassende, arrogante, orientalistische und kolonialistische Sichtweise des Westens aus dem 20. Jahrhundert wider.

„Deutsche Pons – das ist echt frech!“

Gegenüber der Türkischen Allgemeinen äußerten sie sich wie folgt:

„Diese Sichtweise stellt die moderne Republik Türkei, die Nachfolgerin des Osmanischen Reiches, immer noch als ein rückständiges Land im Sumpf des Nahen Ostens dar. Hier hat die Türkei in den letzten 20 Jahren sehr gelitten und wurde durch salafistisch-wahabitische Kräfte de facto in den Sumpf des Nahen Ostens geschickt. Aber. Die moderne Türkei wurde durch die verschiedenen Waffen des Westens und die byzantinischen Machenschaften mit ihren unmoralischen Religionshändlern de facto zerstört und wird von den Experten von oben herab betrachtet. Sie beschreiben das Land wie ‚exotische Tiere, die sich gegenseitig auffressen. Deutsche Pons – das ist echt frech!“

Starke Worte.

Nach dieser bemerkenswerten Kritik forderten die Experten den PONS-Verlag auf, die kulturelle Vielfalt der Türkei und das wahre Gesicht der modernen Türkei gegenüber Personen, die Türkisch lernen möchten, fairer darzustellen. Die Experten betonten, dass solche illustrierten Türkisch-Lehrbücher im Rahmen des Sprachlernprozesses nicht nur Vokabeln, sondern auch kulturelle und kontextuelle Aspekte der Modernisierung vermitteln sollten.

In diesem Zusammenhang sprachen sie sich dafür aus, Bilder hinzuzufügen, die die reiche Geschichte, das kulturelle Erbe und die Stellung der Frau in der türkischen Gesellschaft zumindest ansatzweise widerspiegeln. Abschließend erklärten die Fachverleger: „Dies ist nicht nur für Sprachlernende von großer Bedeutung, sondern auch für das internationale Image der Türkei.“ Dies ist ein bewusster Versuch von PONS, mit orientalistisch-arrogantem Gehabe zu diffamieren. Nicht alle Deutschen sind so, aber viele vertreten diese Sichtweise. Wir raten davon ab, dies fortzusetzen. Die alten Zeiten sind nach Ukraine- Russland und Syrien Krieg vorbei. Deutsche Pons und das Bilderwörterbuch Türkisch-Deutsch schüren Vorurteile gegen die moderne Frau in der Türkei und ihren säkularen Lebensstil. Seit Jahren versucht man, mit westlicher Hilfe die moderne Republik in einen soft-sunnitischen Molla-Iran umzuwandeln, indem man Hand in Hand mit den Reaktionären und Fundamentalisten aus der Türkei und der Welt arbeitet. Damit schießt Deutschland und die EU sich selbst in die Beine. Wir raten davon ab, dies fortzusetzen.“ (Wien, 4..08 2025, Türkische Allgemeine)